摘要:随着文化大数据建设的深入推进,档案数字叙事迎来了新的发展机遇。论文通过分析文化大数据自身模态多样、关联性强、技术超前的优势,从叙事视角、叙事内容、数字技术三个角度,提出档案数字叙事的优化策略,以期讲好档案故事,繁荣我国文化事业,为文化强国注入新动力。

讲好中国故事,传播好中国声音,是提升我国国家文化软实力、增强国际传播影响力、推动人类文明交融互鉴的重要战略举措。习近平总书记多次强调“要加快构建中国话语和中国叙事体系”,其目的是“更加充分、更加鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量”。文化数字化是当前的主流形势,国家大力推进文化大数据体系建设,强调文化数据集约开发,共建共享,形成“数据超市”,融合前沿技术,这为讲好档案故事和展现档案文化带来了新的机遇。

目前学界还没有立足文化大数据角度优化档案数字叙事策略的相关成果。笔者以“档案”+“叙事”进行篇名检索,共检得相关文献37篇。时间跨度从2012年至今,尤其在2021年和2022年发文量最高,可以看出近年来档案叙事是学界的研究热点。

目前研究成果主要是结合不同背景,优化档案叙事策略,如张斌[1]认为“档案需要空间叙事,意义在于可以更好地促进记忆对象的具体化、记忆行为的社会化和认知主体的多元化”。何玲[2]提出“跨媒体叙事理论观照下的档案叙事优化策略应组织核心价值内容;搭建多元媒体矩阵;把握精准表达层次;协调连续文本结构”。此外,目前对于红色档案的叙事策略也有相当一部分研究成果。

通常来看,传统的档案叙事逻辑是线性的,叙事内容是对单一档案的文本性描述,这与数字时代的交互式、沉浸式的叙事要求相距甚远。本文深入分析文化大数据为档案数字叙事带来的机遇,进而提出符合社会需求和文化发展的档案数字叙事策略。

1、档案叙事研究现状

(一)传统叙事到数字叙事的历史演进

对于叙事的起源,最早可以追溯到亚里士多德时期。亚里士多德的《诗学》认为:“诗歌的目的就是模仿人类的行为。这种模拟是一种创造性的模拟,模拟既是虚构,也是对现实的一种再现。”[3]这是“模仿和叙事”的二分说。叙事即“讲故事”,最常见于小说、文学、戏剧、电影中。叙事理论起源于俄国形式主义及普拉普的《民间故事形态》开创的结构主义叙事。

20世纪60年代,叙事学作为一门独立的学问诞生于法国。在叙事学的发展历程中,最初形成的是经典叙事学,涌现了大量代表人物,其中法国符号学家罗兰·巴特在《叙事结构分析导论》中指出叙事作品可分为三个层次:第一是功能层,是最基本单位;第二是行为层,也称作情节层次;第三是叙述层。[4]法国学者热拉尔·热奈特通过结构主义观点指导现代文学叙事,对此进行了全面系统的研究,认为叙事主要分为时间、语式和语态三个方面。[5]经典叙事学在20世纪七八十年代发展迅速。经典叙事理论重视分析文本,主要研究故事和话语两个层面。在故事层面上主要探讨故事和人物的结构、情节发展规律,而在话语层面上主要研究叙述者与故事的关系、时间安排、视点、话语结构等。

经典叙事学以文本的内部结构为中心,纯文本的研究忽略了内部元素与外在边界的联系,导致研究范围较为狭窄。20世纪80年代以后,受到后结构主义、解构主义影响,后经典叙事学应运而生。它是对结构主义叙事学的反思、创新和超越,更加关注作者、文本、读者与社会历史语境的交互作用,注重文本与政治、经济、文化、读者等历史语境的联系。

随着计算机和互联网技术的快速发展,玛丽-劳尔·瑞安在后经典叙事学背景下,结合媒介理论、数字技术进一步提出数字叙事理论,以及文本架构和互动模式相适应的叙事方法,文本架构由故事层和话语层构成,互动模式主要分为四种类型:内在型、外在型、探索型和本体型,同时对数字语境下的叙事性、互动性、沉浸式、叙事模式等问题进行研究。[6]

(二)档案资源和数字叙事内涵契合

笔者对“档案”+“数字叙事”进行篇名检索后相关文献仅有3篇,主要是以赵雪芹教授的团队成果为主。他们认为“档案数字叙事可以理解为将数字方法、工具、技术等应用于档案资源,帮助用户从‘讲述人’‘创作者’的角度,将档案以数字模型的形式呈现,从而实现用户的沉浸式体验和档案的记忆功能”[7],还提出“档案数字叙事则是通过新一代的数字技术,促进用户或作者与档案资源进行互动,展现档案资源的叙事性,使用户进行沉浸式互动体验的手段”[8]。国外学者卡洛琳·希尔德则将档案视为一种“文本叙事资源”;[9]安德鲁·戴维森和彼得·里德则认为数字叙事和档案相结合,应利用好社交媒体并鼓励社区公众参与叙事,达到双向互动的目的。[10]笔者结合国内外学者观点,认为目前档案数字叙事强调的仍是在叙事中数字技术的使用和数字平台的推广,并没有关注到档案本身和同一主题下的相关数据,数据零散关联性差,导致了叙事背景不全、结构单一,不符合社会公众的当代需求。

基于此,笔者认为档案数字叙事有三层内涵,即数字叙事的目的是以用户数字需求为导向的交互式叙事,内容是可抽取、可编辑、关联完整的数据组织,工具是灵活应用的各类数字技术。

首先,档案作为真实的原始记录,镌刻了历史与社会记忆,是可靠的文本资源。数字叙事的元素如人物、时间、地点、历史语境、上下文语义等都可以在丰富的档案中找到,这为档案数字叙事从“底本-述本”上提供了必要前提。

其次,我国档案事业的发展更加强调公众的主体价值与需求,突出档案文化的守正创新,这也要求档案数字叙事必须具备交互性。

最后,云计算、大数据、虚拟现实技术(VR)、增强现实技术(AR)等数字技术的发展为沉浸式的体验提供了可能性。

因此,本文提出的档案数字叙事是指以用户数字需求为导向,对专题档案资源进行立体叙事开发,进而实现交互叙事体验。

2、文化大数据为档案数字叙事带来的新机遇

(一)叙事素材多元丰富

有专家学者认为文化大数据要从两方面看,需求侧反馈的是文化消费的信息,供给侧提供的是文化生产的素材,不能顾此失彼。供给侧的大数据来自三个方面:

一是公共文化机构,包括图书馆、美术馆、博物馆、文化馆、纪念馆、档案馆;

二是高校科研机构,如美术学院、服装学院、艺术研究所、考古研究所;

三是文化生产机构,包括出版社、广播电台、电视台、电影制片厂、唱片公司、文艺院团等。[11]

同时公众对文化的需求由被动接受转变为主动寻求,需求是用户的使用习惯、类型喜好,市场的信息方向、流量走向等。因此无论是在“供给侧”还是在“需求侧”,均产生了海量的文化资源,逐步形成文化大数据。

档案资源是档案数字叙事的基本素材,而文化大数据凭借强大的数据聚合能力形成了多个体系完整、分类明晰的数据群。

一是数据群中叙事素材的物理模态多元。

以公共文化服务机构之一的国家综合档案馆为例,截至2021年末,全国各级国家综合档案馆馆藏档案104671.1万卷、件,照片档案2676.6万张,录音磁带、录像磁带、影片档案109.2万盘,馆藏电子档案1629.9TB。[12]这对档案数字叙事有极大的利用价值,既可以为新主题下的档案数字叙事提供思路借鉴和参考,也可以将图片、音频、视频等已有的文化产品恰当地加入新的叙事内容中,进行多层次多媒介叙事,避免资源的重复建设。

二是叙事的内容丰富

过去各文化机构的数字化成果大部分收藏于机构内部,导致同一主题下的文化资源共享渠道不畅,馆际壁垒明显。文化大数据将各级各类文化机构的数据极大地聚类聚合,协调联动,融合发展。以黄河档案为例,由档案主管部门牵头,将母亲河流经地区的档案馆及相关部门全面调动、融合起来,通过多部门联动,提高档案资源汇集与整理的全面性、系统性,促进资源的深层次开发,将地域特色统一到整体认同之中。[13]

文化大数据建设将叙事主体即不同文化机构之间和同类文化机构内部联系得更加紧密,从历史、民俗、文学、艺术等角度深度扩展叙事的素材,推动数据共享,视野更加宏大。例如2018年故宫博物院推出《谜宫·如意琳琅图籍》,一经上线就全网火爆,究其原因是在叙事素材上选取历史器物、文献档案、老照片、音视频等诸多模态的文化资源数据;再如苏州举办的“海丝情忆——丝绸与侨批档案文献遗产展”,将两类世界文献遗产展陈在艺术馆内,为档案文献赋予美好意象,档案的展陈中扩充了艺术类的叙事素材,给公众带来与众不同的感受。

(二)叙事结构多重立体

文化数字化工作最早开始于2002年4月实施的文化共享工程,“十二五”“十三五”和“十四五”期间也为文化数字化制定了一系列政策措施。以故宫博物院为代表的博物馆从20世纪90年代就开始探索文物数字化工作,随之档案馆、图书馆等各类文化机构持续推进馆藏数字化工作,目前已经形成内容丰富、类型多样的数字文化资源。2022年5月22日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(以下简称《意见》)。

《意见》明确统筹利用文化领域已建或在建数字化工程和数据库所形成的成果,全面梳理中华文化资源,推动文化资源科学分类和规范标识,按照统一标准关联零散的文化资源数据,关联思想理论、文化旅游、文物、新闻出版、电影、广播电视、网络文化文艺等不同领域的文化资源数据,关联文字、音频、视频等不同形态的文化资源数据,关联文化数据源和文化实体,形成中华文化数据库。文化领域数字化成效显著,文化资源已经转化为文化资源数据,而文化大数据强化了文化资源数据的关联性。

这为叙事结构变得更加多重立体提供了可能。

一是从宏观角度来看,档案的文本内容是在特定的时代背景、历史背景下形成的原始记录,单独一份档案的价值有限,但在文化大数据的聚合作用下,与档案文本内容相关的数据集合能有效补充上下文语义和社会历史背景,促进档案数字叙事结构更加立体;

二是从微观角度来看,一份档案中一般显示零散单独的人物,通过文化大数据的数据标注与关联功能,梳理人物与组织、社会、时代的关联背景,凸显人物与人物之间和人物主导的各类事件的交叉联系,叙事结构增加多重转向;

三是叙事结构的现实呼应性,叙事的核心是用符合当代的语言表达与技术形式还原档案记载的原始记录,与当代社会发展相呼应,与公众共情,比如结合建团百年的时间节点推出的叙事互动产品《星火筑梦人》,讲述了从五四运动、“六三”大罢工,到筹建青年团、团一大召开的建团历史,在叙事结构上采用历史和现实两个维度,在叙事视角上是以当代青年视角感受红色记忆,增强文化自信和爱国情怀。

(三)叙事方式科技赋能

文化大数据不仅增强数据关联,更重在数据呈现。公众的文化需求逐渐提升,要求以第一视角参与体验过程,对画质精度、感官体验等技术有了更高的期待。

《意见》指出,要集成全息呈现、数字孪生、多语言交互、高逼真、跨时空等新型体验技术,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。国家文化大数据体系建设持续推进,获得显著成效。E.I.Art新媒体团队结合AI、5G、机器视觉、嵌入式系统及云端渲染等多方面技术,使用户可以不需要绿幕和影棚就置身于历史场景和自然场景中;鲸世科技打造了“浮天若梦”沉浸式互动体验空间;南京超级芯推出了VR党建一体机等。

目前来看,文化大数据体系建设在数据呈现上,重点使用的

一是虚拟现实技术(VR)

即通过穿戴设备还原真实场景,给予用户听觉、视觉、触觉、味觉、嗅觉的感官体验,在操作过程中人机交互,强化身临其境的临场感;

二是增强现实技术(AR)

即在真实世界的基础上显示虚拟信息,两部分场景互相融合。比如在文物修复过程中,可以将残缺部分整合在一起观察文物原貌,进一步增强了公众的探索欲和体验感。

数字技术可以有效提升参与感,使用户深度融入叙事场景,从内心确认自身的叙事主体地位,形成特有的记忆。通过科技手段助力档案数字叙事,还原档案记录的背景、场景、情景,改变传统档案的静态展示形式,使公众获得沉浸式体验。

3、文化大数据驱动下档案数字叙事的提升策略

(一)转化视角,兼具共性个性

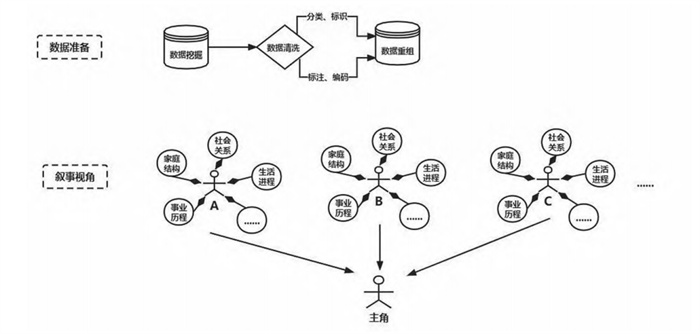

图1 叙事视角

在确定档案数字叙事主题后需要确定叙事视角,如图1所示,

第一步是数据准备阶段

凭借文化大数据的聚合能力将同一主题下的海量且模态多样的文化资源数据汇集起来,对这些数据进行分类、标识、标注、编码,最后选取符合本叙事主题的数据,夯实叙事素材。

第二步从叙事视角出发

以“小人物”代入“大时代”,以往的叙事是赋予受众全知视角,内容选择的是著名人物、重大事件,对此进行宏大叙事。

在文化大数据背景下,档案数字叙事的要素多元、模态多样,叙事视角的选择上要从“小人物”入手,起到以小见大、见微知著的作用。

首先,要对档案文本中的人物进行梳理标注,分为主要人物和辅助人物。主要人物是指出现频率高、对事件走向起决定性作用的人物,辅助人物指的是对主角人物的情节走向具有潜在影响和使情节完整的人物。

其次,对人物发生的事件进行标注分析,包括家庭结构、社会关系、生活进程、事业历程,尤其要对重大转折事件进行标注。

最后,要塑造人物。档案数字叙事是基于大量真实可信的文本,重合比对与主要人物相关的数据,提取主要人物的共性特点和不同特质,并将其赋予一个人物角色。这样使人物内在性格与外在特征既符合时代特点,又具备人物个性;既在群体中具有代表性,又囿于自身情况具有特殊性。人物设定彰显人性的复杂、社会的多变、时代的更迭等要素,否定非黑即白的人物性格,力求人物立体饱满。

这使得档案数字叙事策略中的人物具有典型性和多重性,如冒险互动类游戏《隐形守护者》塑造了一个上海慷慨激昂的爱国学生肖途的角色,在抗日战争的时代背景下彰显平凡人物的不同命运抉择,最终可以走向四条主线、一百个分支结局。

(二)以小见大,重塑叙事内容

在确定叙事视角的主角后,就要形成叙事内容,即以“小切口”贯通“大主题”,叙事内容的选择上也要从独特、新颖的“小切口”出发,层层推进,逐步提升,最终贯通“大主题”。

首先,文化大数据可以将某一主题下的档案文本和其他文化数据关联;

其次,要梳理分类事件,将事件内涵一致的归为同一情节,置于同一脉络叙事,独特的、不是共性发生的事件作为节点情节或分支情节;

最后,要贯通主题逻辑,形成多条主线。多条主线相互交叉,但都要观照主题背景,包括历史情形和社会情形。用户在深入分析人物选择和时代条件的基础上,面对一个又一个的悬疑转向将不断做出决策。

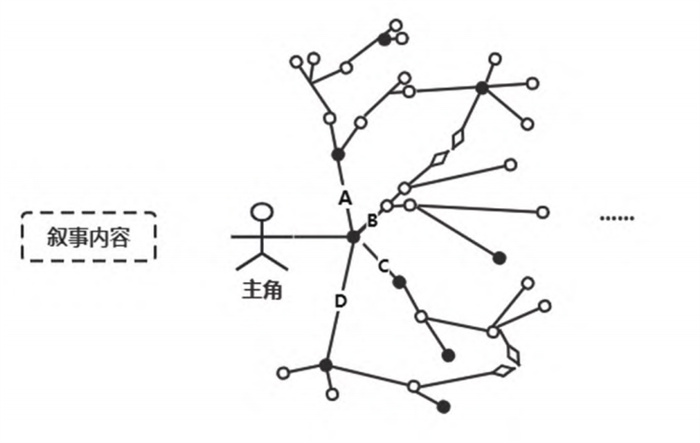

以上三个步骤使得档案数字叙事结构逐步成为网状叙事,如图2所示。

图2 叙事内容

在网状叙事中,黑色节点事件发生概率百分之百,白色节点事件发生概率不一,用户通过对文本的判断、情节的梳理、时间的累积做出选择,从而触发节点产生分支情节。

此外,不同叙事脉络之间有交叉,菱形节点代表交叉叙事,切换主线可以增强叙事结构的灵活性。世界记忆文化遗产侨批档案就具备这种开发潜质。侨批档案是在鸦片战争后逐渐形成的,当时福建、广东等南方沿海地区人民前往东南亚、澳洲等地谋生,期间将家书及简单附言的汇款凭证通过民间渠道寄回国内,由此形成了侨批档案,其内容是真实的原始记录,见证了侨胞在海外的艰难打拼。他们有的无法适应自然环境,因疾病而死亡;有的作为劳工辛苦工作而被虐待致死;有的在当地商人、外国殖民者之间艰苦创业,逐步成为产业大亨;有的抱有家国情怀,热心慈善,造福乡梓,支持抗战,这些就具备了主角人物的特质。侨胞是在内忧外患的时代背景下,冒着重重艰难险阻被迫在海外谋生,最终走上的道路各有不同。将不同命运的侨胞故事凝结于叙事内容的主角人物身上,充分反映的是“小人物”在“大时代”背景下的命运多舛。其中的辅助人物也相当鲜明,包括专门递送侨批的“水客”、故乡的亲人、华侨群体等,这些辅助人物使得主角人物侨胞更加立体饱满,叙事性强。以家书、侨批为代表的档案建档之初就围绕着个人,这些个人是社会中的普通个体,而不是宏观的英雄主义下的个体,从这些“小人物”的平民视角出发,不断增强转折悬念,有利于寻找共鸣和构建个体记忆,传承社会记忆。

(三)灵活运用数字技术激发公众情感

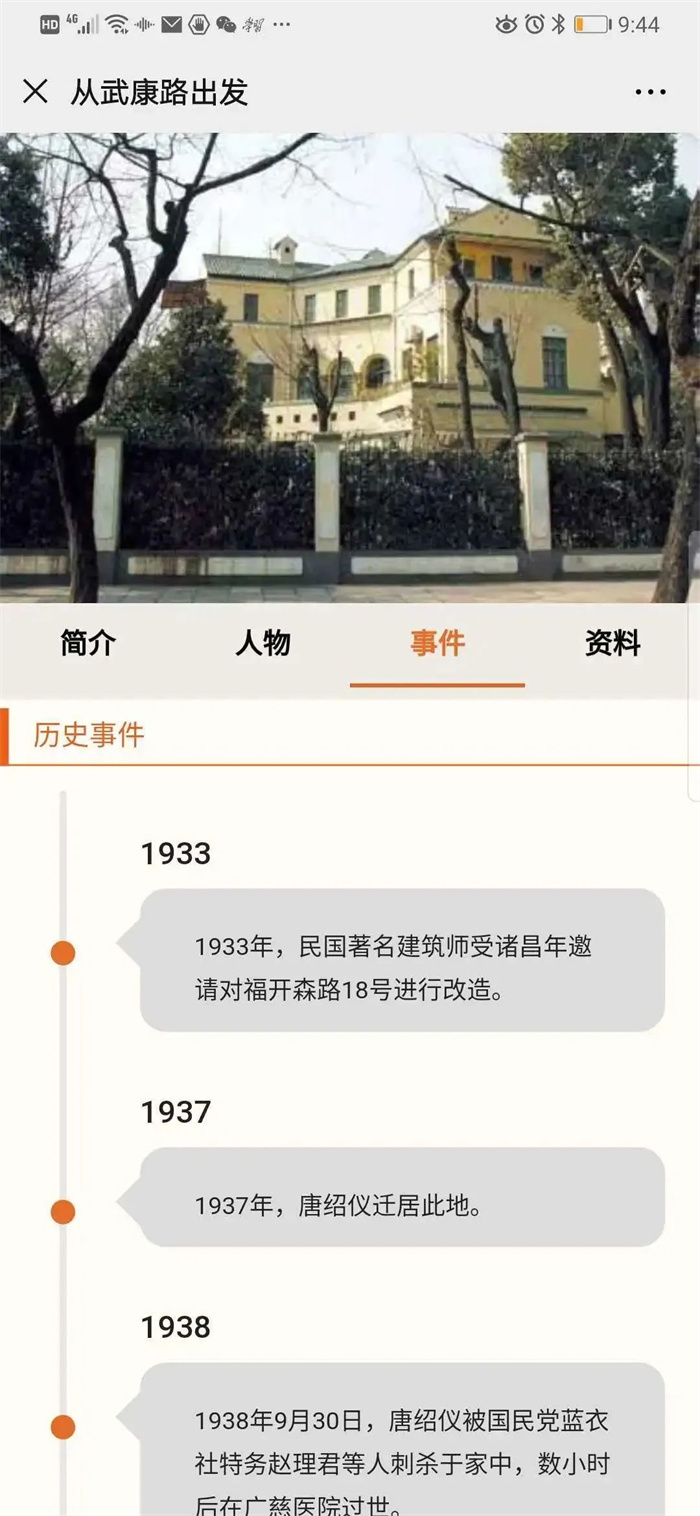

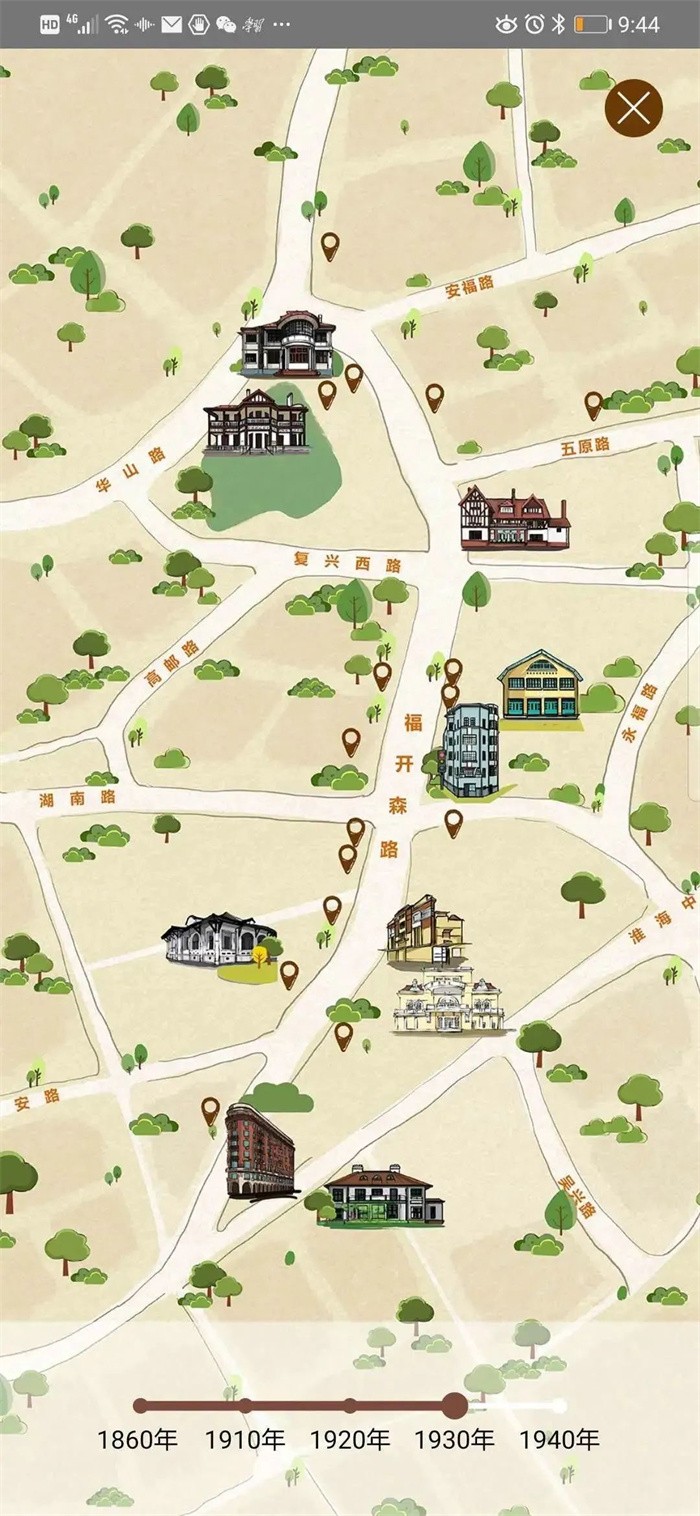

文化大数据中数据呈现的数字技术多种多样,尽管会提升公众的沉浸感,但不是一切叙事题材和叙事内容都要全部应用数字技术,而要根据情况灵活运用。上海图书馆的AR云游“从武康路出发”项目,这款导览应用包含了武康路建筑历史、历史名人、AR探索、AR扫描识别门牌号等,动态展示了武康路建筑的年代变化。

从武康路出发图源:澎湃新闻

公众行走在街区时,可以通过看照片、听历史等多种方式感受城市记忆。但是这种方式依靠的是公众对文化的自觉探索,持续时间短。因此可以灵活利用数字技术融入数字叙事策略,激发公众探索文化的内在驱动力。

例如“从武康路出发”这样的项目,在将VR和AR技术融入文化街区时,可以从以下几点出发:

一是注重任务驱动,通过AR扫描弹出隐藏的叙事情节,引导公众在街区完成相关任务,提高公众的参与感和体验度;

二是注重情景驱动,利用穿戴设备和声光电等方式还原叙事空间,综合运用VR和AR技术,在城市文化遗产的基础上,还原历史场景、故事背景、人物情景,增加公众的代入感;

三是注重情感驱动,在结合数字技术时要以与公众的情感达成共鸣为最终目标,在叙事时紧紧围绕文化大数据的需求侧,让公众参与到叙事中来,做到既与档案数字叙事内容形成互动,也与其他叙事客体产生呼应,这样可以将公众情感推向高潮。

综合来看,恰当使用数字技术,可以为公众带来情感共鸣,通过公众自身体验,形成独特的个人记忆,将群体记忆再次活化,为当代社会精神注入新的力量。

4、结语

数字时代,档案数字叙事是档案工作发展的应有之义。档案数字叙事已成为近年来研究热点,将文化大数据的优势融合到档案数字叙事上,能够使档案叙事中的人物更加立体饱满,情节更加丰富多彩。“讲好档案故事”可以提升公众的社会认同,提高公共文化机构的知识供给质量,符合国家文化数字化战略的实施要求,也将为建成文化强国做出档案贡献。

*本文系2022年国家社会科学基金项目“少数民族档案文化传承保护与创新交融研究”(项目编号:22BTQ085)的研究成果之一;黑龙江省哲学社会科学规划课题“基于非物质文化遗产建档保护的赫哲族文化传承研究”(项目编号:19TQB07)的研究成果之一。

注释及参考文献:

[1]张斌,王露露.档案参与历史记忆构建的空间叙事研究[J].档案与建设,2019(8):11-15;40.

[2]何玲,马晓玥,档案研究僧.跨媒体叙事理论观照下的档案叙事优化策略——以红色档案为例的分析[J].档案学通讯,2021(5):14-21.

[3]杨冬梅.影视叙事研究[D].兰州:兰州大学,2007.

[4]巴特.叙事作品结构分析导论[M].张寅德,译,北京:中国社会科学出版社,1989:2-41.

[5]王鍾陵.法国叙述学的叙事话语研究(上)[J].学术交流,2010,190(1):145-151.

[6]JARVIS.Narrative as virtual reality 2: revisiting im⁃ mersion and interactivity in literature and electronic media [J].International Journal of Performance Arts and Digital Media, 2019,15(2):239-241.

[7]赵雪芹,彭邓盈政,雷春蓉,等.数字记忆视角下的档案数字叙事服务模型及实现路径[J].档案与建设,2022 (1):29-32.

[8]赵雪芹,彭邓盈政.数智赋能环境下的档案数字叙事模式研究[J].档案学研究,2022(5):67-73.

[9]HEALD C.Is there room for archives in the Post⁃modern World[J].The American Archivist,1996,59(1):88-101.

[10]DAVIDSON A,REID P.H.Digital storytelling and participatory local heritage through the creation of an online moving image archive: a case- study of Fraserburgh on Film[J].EMERALD GROUP PUBLISHING LTD,2022,78(2):389-415.

[11]高书生.体系再造:新时代文化建设的新命题[J].经济与管理,2020,34(1):1-4.

[12]中华人民共和国国家档案局.2021 年度全国档 案主管部门和档案馆基本情况摘要(二)[EB/OL].[2022-08-18].https://www.saac.gov.cn/daj/zhdt/202208/b9e2f459b5b1452d8ae83d7f78f51769.shtml.

[13]管先海,李兴利.档案大合奏讲好黄河故事[J].档案管理,2021(2):105-106.

作者:任越1,2 焦俊杰1

1.黑龙江大学信息管理学院 2.中国人民大学档案事业发展研究中心

运营机构:鄂尔多斯国家级文化和科技融合示范基地管委会

Email:ordoswh123@163.com 服务电话:0477-8394929