摘要:中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,将文化数字化提升至国家战略层面,提出了中华文化全景呈现、全民共享与全球影响的时代任务。

图书馆、档案馆、博物馆作为公共文化机构,协同发展是应对日益多元的文化信息需求的必然趋势,而《意见》的出台为其提供了深刻的战略指引与遵循。在总结图档博协同发展内容体系的基础上,充分剖析国家文化数字化战略的理论特色,发现国家文化数字化战略与我国图档博协同发展的逻辑连接点,从而提出深化图档博协同发展的路径。

历史因传承而深入人心,文化因赓续而繁荣兴盛。图书馆、档案馆和博物馆(LAM)保存与保护着中华文明发展流长的历史遗产与文化资源,是珍贵的国家文化资源宝库,在还原历史环境、追溯家国记忆、加强社会认同上具有重要价值。2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》[1],就“十四五”时期到2035年推进实施国家文化数字化战略做出了战略部署[2],提出了国家文化数字化的原则、任务与保障措施,为LAM协同发展提供了厚实的法理基础,具有深刻的指引意义。

1、文献回顾

图书馆、档案馆与博物馆协同研究首次出现在1998年Boyd Rayward教授发表的首篇图档博数字资源整合的论文[3],引起图档博协同研究浪潮。2000年在法国举办的图书馆发展研讨会以“档案馆、图书馆与博物馆的融合”为主题。2015年在日本召开了第38届博物馆学专业委员会(ICOFOM)研讨会的主题仍然是“博物馆学探索‘博物馆、图书馆、档案馆’的融合”。国内在21世纪初期出现LAM文化资源融合的声音[4]。

通过在中国知网(CNKI)等数据库以“图档博”、“图书馆+博物馆+档案馆”、“LAM”为检索式展开精确检索,剔除低相关文献后进行文本分析,发现当前国内关于图档博协同方面的研究主要形成以下几个方面。

1.1 图档博的资源协同研究

资源协同是国内图档博研究中较为核心的方向,也是图档博实现高质量协同发展的前提与基础,主要围绕如何进行资源组织、如何建立统一规范等问题展开了提升图档博资源协同效果的探讨。其中既有以图书馆本体为主体的资源协同研究,如罗红等在分析LAM三馆资源差异与普遍性的基础上提出通过创新机制与调整政策来建设图书馆馆藏[5];其余大多数以图档博三馆为本体开展资源协同研究,并围绕知识集成思想[6]、语义关联[7]、数字人文视角[8]等对图档博资源的可视化聚集、语义化处理与关联等方面进行了策略探讨。

1.2 图档博的服务协同研究

服务协同是国内图档博类研究中的另一主要方向,主要为实证类研究,通过分析国内外的典型图档博协同案例来得出经验与启示,并提炼出普遍性规律。如李睿等就围绕“城市记忆”工程建设及图档博参与中的痛点与难点,提出图档博需要联合“大学”实现“城市记忆”工程的有效参与赋能[9];徐彤阳等则以信息空间理论为研究工具,围绕生产、分配、交换、消费环节构建认识论、文化与利用空间,推动图档博服务有机融入到灾难记忆再生产中实现价值最大化[10]。可以发现,“记忆”类的社会工程与项目是我国图档博开展协同服务的主要靶向。

1.3图档博的技术协同研究

技术协同在国内图档博类研究中较为小众,鉴于技术因素同样涉及到资源协同、服务协同环节,因此较少以技术协同为唯一的研究对象开展讨论。以近年兴起的“元宇宙”研究热为例,陈苗等以元宇宙技术体系中的“NFT”为对象,通过分析技术特点探索了其在LAM协同中的应用场景与应然分析[11];也有学者在分析国内外实践案例的基础上,提出信息取用、视觉检索与关联发现的图档博资源融合的移动视觉搜索[12],提升图档博资源融合的效率。应当注意到,伴随技术环境的迭代升级,一些强势技术、理念如元宇宙浪潮的兴起,势必在图档博协同的各个领域发挥更为可观的实际影响,因此有必要将技术协同视作图档博协同研究中的一个新兴方向,以不断调适技术靶向、引导技术向善为导向发挥其价值,规避其消极影响。

1.4图档博的管理协同研究

管理协同是伴随资源协同、服务协同过程中逐步衍生出的一个研究方向,核心研究目标是通过管理方式、手段与理念的探索实现对图档博协同中资源、服务与技术的统筹规划与可持续性建设。如王贵海等详细分析了图档博协同中的利益因素与冲突情境,提出了众包立项、股份合作、合同规范等利益协调机制[13];何虹则以《公共图书馆法》为依据对图档博融合发展的职能统筹、机构关联等管理问题提出参考意见[14]。总之,伴随图档博资源、服务协同实践的不断深化,加之高活跃度的技术因素,实现图档博管理的高效协同行之必然,而在国家治理体系与能力现代化的背景下,管理协同也将进一步深化为治理协同。

通过分析已有研究文献,得出了当前我国图档博协同发展的四个关键要件,分别为资源协同、服务协同、技术协同与治理协同。其中资源协同是基础,是实现服务协同的物质准备;技术协同将在资源与服务协同中扮演更重要的激活作用;而治理协同则是对资源、服务与技术协同的全面统筹与发展设计,以实现图档博协同发展的价值最大化,四者共同组成了我国图档博协同发展的内容体系。

2、国家文化数字化战略的理论特色剖析

2.1 基础层:盘活我国文化资源

《意见》指出:“统筹利用文化领域已建或在建数字化工程和数据库所形成的成果,全面梳理中华文化资源”“推动文化资源科学分类和规范标识,按照统一标准关联零散的文化资源数据”“关联文字、音频、视频等不同形态的文化资源数据,关联文化数据源和文化实体,形成中华文化数据库。”指明了建设中华文化数据库是实现国家文化数字化的首要任务,其主要包括关注两个维度:

一是文化资源的联动性建设,核心是资源联动标准的制定与落地,目的是进一步加强文化资源内部的关联性建设,从而提升文化资源整合的效率,为后期的产业化开发打好基础。

二是LAM馆藏文化资源的协同性建设,核心是资源整合模式的创新与拓展,目的是打通不同领域、形态的文化资源隔阂,实现跨领域、跨业态、跨机构的文化资源集聚与重组。

2.2 技术层:激活新兴技术驱动

《意见》指出:“鼓励多元主体依托国家文化专网,共同搭建文化数据服务平台,汇聚文化数据信息,集成同文化生产适配的各类应用工具和软件”“依托文化数据服务平台,优化基层公共数字文化服务网络,扩大服务覆盖面,推动服务普惠应用”“集成全息呈现、数字孪生、多语言交互、高逼真、跨时空等新型体验技术,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”。指明了先进信息管理与体验技术在文化数字化过程中的驱动作用,其主要包括两个维度:

一是信息与服务管理的协同。核心是建设能够兼容、统筹文化特色服务与自身业务的统一式管理与服务技术平台。从用户的角度来看,打造一个统一各项服务与各类资源的门户网站或平台可以更加方便高效地进行利用,这样就降低了在不同平台间获取资源与服务的时间、经济成本[15],获取集成化的关联服务也会便捷很多。

二是资源与文化服务体验设施的共享。核心是通过共享用户利用与体验设施优化文化资源的展演质量,从而提升文化数字服务对社会公众的吸引力。

2.3 服务层:创新文化服务形式

《意见》指出:“加强对文化数字内容需求的实时感知、分析和预测,探索发展平台化、集成化、场景化增值服务”“培育以文化体验为主要特征的文化新业态,创新呈现方式,推动中华文化瑰宝活起来”“推动文化产业与新型农业、制造业、现代服务业以及战略性新兴产业融合发展,培育新型文化业态,加快文化产业结构调整”,创新文化服务模式与场景将成为国家文化数字化过程的应用层面,是实现文化业态转型的关键要件,其主要包括两个维度:一是创新文化协同服务新场景。包括开辟以“大屏”“小屏”为代表的文化数字服务与消费新场景,不断拓展文化数字化成果覆盖的时空场域。二是创新LAM业态协同新模式。核心是以文化数字化产业开发为基点,尝试建设文化事业与数字产业的融合业态,实现文化事业与文化产业发展的步调协同。

2.4 治理层:提升统筹调度能力

《意见》指出:“构建与文化数字化建设相适应的市场准入、市场秩序、技术创新、知识产权、安全保障等政策法规体系”“完善文化市场综合执法体制,强化文化数据要素市场交易监管”“构建完善的文化数据安全监管体系,对数据共享、关联、重构等主体实行准入管理”,指明了建设高效的治理体系在文化数字化中的保障作用,其主要包括两个维度:

一是基于制度规范的静态治理体系。静态治理聚焦文化资源交流、技术规范、制度协调兼容等方面的规范建设,目的是为提高文化资源与服务协同的效率与规范性。如文化部、财政部曾出台《关于进一步推进全国文化信息资源共享工程的实施意见》《关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见》等指导文件,目的是实现优秀文化信息资源在全国范围内的共建共享。

二是基于主体行为的动态治理体系。动态治理聚焦规划制定、战略协同、行为规范、责任归属、收益分配等方面的规范建设,目的是统筹文化优势资源,消解可能阻碍服务发展的消极因素。

3、国家文化数字化战略与图档博(LAM)协同发展的逻辑联结

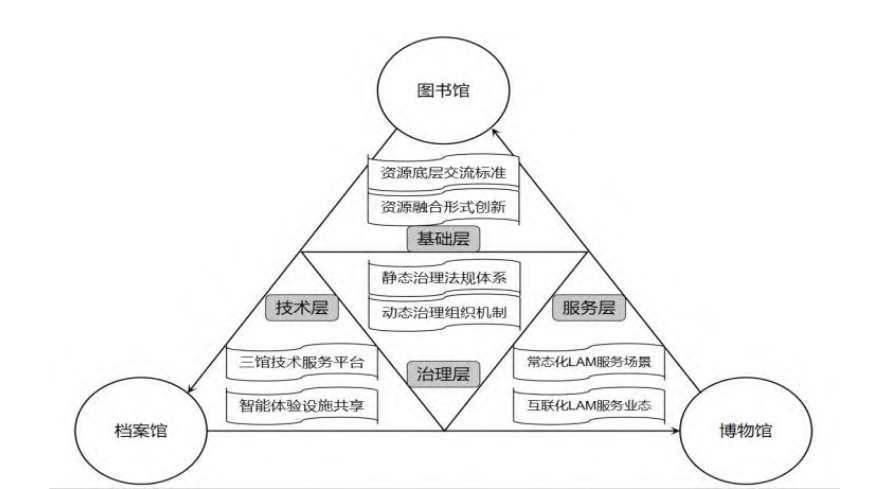

国家文化数字化战略的最终目标是推动中华文明全民共享、全景呈现并提升全球影响,是一场宣传文化全战线的“大会战”。图书馆、档案馆与博物馆作为国家文化战线的关键环节,在实现国家文化数字化过程中理应发挥更重要的价值。而《意见》所蕴含的战略视野与擘画思路能够帮助LAM树立协同发展的新理念,进一步优化现有LAM协同服务,提升LAM协同治理的现代化水平,最终实现LAM协同发展与国家文化数字化的有机融合。(参见图1)

图1 国家文化数字化与图档博LAM协同发展的逻辑联结

3.1 基础层:优化图档博的资源融通

图书馆、档案馆、博物馆的馆藏资源具有各自特性,存在一定差异,图书馆多采用CNMARC著录规则、档案馆多依据《档案著录规则》、EAD,博物馆多使用CIMI、VRA Core、CDWA等。在交流和关联过程中需要面对信息描述、信息组织的标准化、规范化或兼容、资源整合检索系统等问题。同时图书馆、档案馆与博物馆经常采用各自开发的网络系统独立地为用户提供服务,一定程度上造成文化资源离散化:即某一文化资源在三馆中的展现形式不统一,如名人日记、手稿在图书馆中为文献资源,在博物馆中为文物资源,而在档案馆中作为档案资源出现;或是某一主题的文化资源分散存储在三馆中,在服务中出现功能与价值的碎片化。而《意见》的出台有助于推动建立起一套行之有效的三馆资源底层交互逻辑与标准,为之后的协同发展打下坚实基础,即通过建立统一可行的技术标准,及知识图谱、语义发掘等技术的应用,有力打通图书馆、档案馆与博物馆在资源、管理、体制中的壁垒,提升LAM文化资源整合与开发的效率,赋能LAM文化资源的深层次、智能化开发。

3.2 技术层:促进图档博的技术共享

《意见》指出要“促进文化和科技深度融合,集成运用先进适用技术,增强文化的传播力、吸引力、感染力”“集成全息呈现、数字孪生、多语言交互、高逼真、跨时空等新型体验技术,大力发展线上线下一体化”“建设具备云计算能力和超算能力的文化计算体系”,明确了LAM协同迈向未来的关键驱动力就是多元信息管理与媒体体验技术的有机融合,有助于推进图书馆、档案馆、博物馆统一服务门户平台的搭建,优化LAM协同服务的时空可及性。并从用户体验、服务可及等方面提出了公共文化机构的技术应用靶向,辅助图书馆、档案馆与博物馆把握技术优势、进行技术互补、实现设施共享,通过VR、AR、3D影像、元宇宙等技术的应用及设施的共享,补齐LAM三馆协同实践中存在的技术鸿沟、壁垒等短板,切实提升LAM文化服务与产品使用中的用户体验。

3.3 服务层:开辟图档博的服务场域

《意见》指出公共文化机构要“基本建成文化数字化基础设施和服务平台,基本贯通各类文化机构的数据中心”“建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系”,有助于推动图书馆、档案馆与博物馆认识到在公共文化服务转型中的时代任务,树立起自觉参与文化数字化工程的责任意识,推动图书馆、档案馆、博物馆馆员自觉提升服务能力、自觉展开资源挖掘、自觉进行服务创新,激发图书馆、档案馆与博物馆在文化服务中的合作意识,推动三馆植根各自馆藏资源加强馆际合作,通过设施共享、技术共享、服务共享等形式建立起坚固的LAM文化数字化联盟,不断延伸图档博服务的时空触手,创新资源与服务的展演形式,打造出面向人民、面向未来、面向世界的文化资源服务,将三馆的发展规划自觉融入到国家文化数字化建设的伟大工程中,在“梳理中华文脉、挖掘华夏基因、讲好中国故事”中发挥日益关键的引领作用。

3.4 治理层:完善图档博的协同保障

《意见》指出:“构建与文化数字化建设相适应的市场准入、市场秩序、技术创新、知识产权、安全保障等政策法规体系”“完善文化资源数据和文化数字内容的产权保护措施”“构建完善的文化数据安全监管体系”,将有效提升图档博在协同发展中的治理能力。当前还尚未出现以文化机构资源整合规范为指向的政策法规[16],致使国内开展LAM实践时无法找到合适合理的法规支持。而《意见》将构建“数据-服务-业态”的三维文化数字化治理框架,形成从数据文化资源整合到图档博机构协同服务、再到形成LAM文化数字化业态全流程的治理理念,将数据资源整合、服务功能融合、业态开发契合纳入到LAM治理体系中,有效提升文化数字化进程的全局掌控能力。同时将治理视野拓展到制度规范与主体规范并重的层面,不仅要求提升对三馆在战略规划、职能分工方面制度规范的完善,并预见到LAM协同过程中可能产生的阻碍因素,如权责划定、收益分配、资产确权等,提出了建立统一性协调组织的新思路,有助于建立起动静结合、协同互信的LAM治理格局。

4、国家文化数字化战略背景下图档博(LAM)协同发展的路径探索

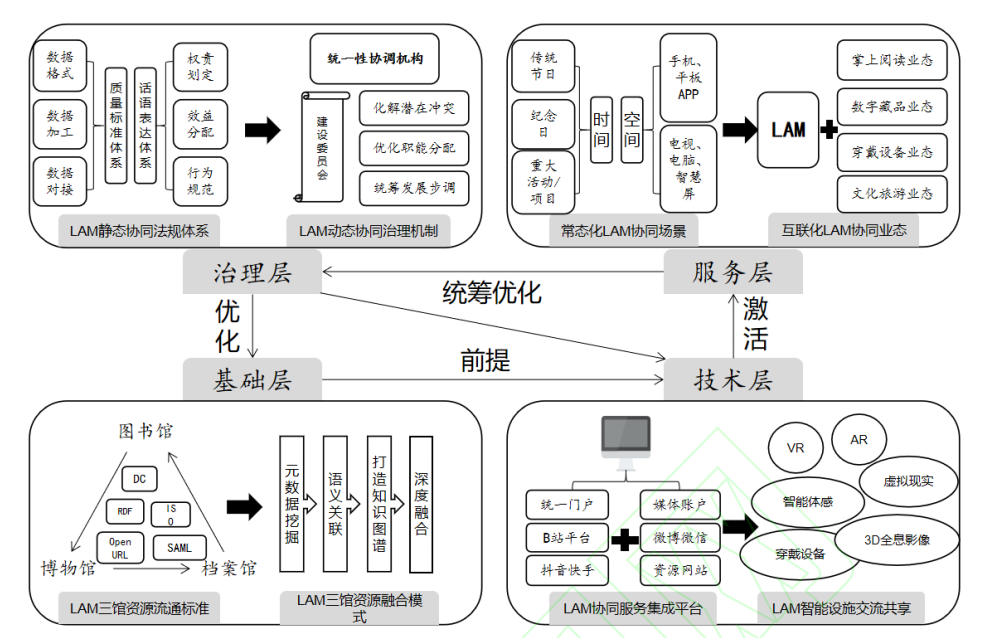

立足国家文化数字化战略背景下LAM协同发展的逻辑联结,结合“以人为本,全民共享”“供给发力,激活资源”“科技支撑,创新驱动”“统筹规划,分步实施”“中央主导, 地方主责”五大核心原则,提出了了我国图档博LAM协同发展的深化路径。(参见图2)

图2 国家文化数字化背景下LAM协同发展的路径

4.1 基础层:加快完善流通标准,优化资源融合模式

4.1.1 完善LAM资源流通标准。

“各文化机构必须协商制定相关标准规则,才能使信息资源得到更大程度的共建与共享。”[17]促进LAM三馆文化资源库的建设,必须立足数据交流,解决三馆文化资源在底层提取、转换、交流以及对接方面的标准或规范问题。英国图书馆曾利用 RDA(Resource Description and Access,资源描述与检索)的灵活性与可拓展性,并能与MARC、DC元数据或其他类型的元数据兼容,有效促进了LAM三馆资源的底层联结与统一描述。德国图书馆、档案馆和博物馆门户(BAMP)项目则借助都柏林核心元素集(DCMES)作为系统内部的元数据标准[18]。我国的“数字图书馆推广工程”等大型项目也引入了都柏林核心元素集,具有一定的实践基础。因此,图书馆、档案馆与博物馆应当在联合对话的基础上,分析和把握各类数据开放与交流标准在自身适应性与协同兼容性,如OAI-PMH(开放数据获取与互操作协议)、SAML(跨领域数据传输认证)、ISO 10160/10161馆际互借标准、Open URL(开放元数据检索及传输)等。借鉴国外经验与国内实践,进一步深化RDA与都柏林核心元素集(DC)在LAM资源协同中的应用模式,尝试开展共同编制馆藏联合目录。并融合LAM三馆机构类型、资源类型与预期服务模式,通过归纳与提炼、扩展与个性化两个环节挖掘资源特性字段加以总结,最后通过横向扩展(增加元素)或纵向扩展(增加修饰词)建立我国LAM核心元素集。

4.1.2 创新LAM资源融合模式。

在实现LAM三馆文化资源底层有效关联互通的基础上,需要探索将图书馆、档案馆与博物馆资源有机融合的新模式,不断为中华文化资源库建设注入活力。我国已经在LAM资源融合模式中诞生了如“世界记忆名录”“中华古籍特藏保护计划”“中华再造善本工程”“民国时期文献保护计划”“中国记忆项目”“国家重点档案抢救工程”“中国档案文献遗产工程”等一系列典型案例,通过公布馆藏名录与目录、建设数据库、联合举办展览、联合出版物等方式实现了对LAM资源的初步融合。应当注意到这些资源融合模式本质上是LAM三馆各自现有资源成果的后期融合,资源融合细粒度、紧密度仍有继续优化的空间。在智慧型文化机构转型的背景下,要求在图书馆、档案馆与博物馆三馆资源的融合行为进一步提前,即迈向多元异构数据的语义关联,从而实现资源建设与关联同步,而知识图谱为这一要求提供了解决方法。利用知识图谱探讨LAM元数据语义互操作以及映射关系,通过外在语义关联实现LAM多元异构数据的合作交换与图档博等机构文献信息的知识重组。在跨领域知识图谱动态关联的基础上使LAM资源融合的完整度、细粒度更上一个台阶,进一步拓展LAM文化资源交换的广度与深度,优化传统资源融合模式的质量。

4.2 技术层:打造统一服务平台,推进技术设施共享

4.2.1 搭建LAM协同服务集成平台。

我国图书馆、档案馆与博物馆虽坐拥海量文化资源,但在资源获取与门户利用方面存在一定的离散性,致使用户在利用资源时难以准确定位、定位后难以有效切换,为此需要建立起统一协调的LAM三馆联动服务门户。一方面,建立LAM三馆统一资源服务门户。如2010年5月OCLC上线的“图书馆、档案馆和博物馆馆藏一站式检索”平台,一定意义上是图书馆、档案馆与博物馆协同服务平台的前身。后续的瑞典ABM中心[19]、聚宝盆项目(Cornucopia)[20]、A2A项目(Access to Archives)[21]、丹麦文化搜索(NOKS)[22]等实践案例的出现也印证了建设一站式协同服务集成平台在LAM协同发展中的重要作用。图书馆、档案馆与博物馆应当以项目或重大社会活动为契机,探索将期间产生的文化资源整合并展现到一个服务门户网站上,并将知识挖掘、语义关联、资源建设、文化开发等每馆的特色职能进行整合,实现文化资源管理与服务功能的有效集成。另一方面,搭建LAM三馆统一推广服务矩阵。《意见》的出台为补足三馆联盟中的推广短板、强化LAM文化资源服务的推广影响力创造了新的契机。LAM可通过设立三馆共同媒体账号、建立全网唯一协同推广平台等形式,或依靠微博、微信、抖音、快手、B站等平台进行联合创作与推广,提升在社会公众中的曝光度与知名度,实现三者的受众引流与市场拓展。

4.2.2 推动LAM智能设施交流共享。

《意见》指出:“集成全息呈现、数字孪生、多语言交互、高逼真、跨时空等新型体验技术,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”。冯惠玲也曾指出:“进入数字时代,“记忆机构”得以显化和强化,图书馆、档案馆、博物馆等文化资源保存机构成为这个领域的一支主力”[23]。而国家文化数字化所要求的建构的中华文化资源库,一定程度上就是追寻、还原与传承数字环境下中华文明的社会记忆,指明了从用户端出发,以用户体验为重要评价标准的文化数字化建设导向。因此,在建设服务门户、搭建文化空间时LAM既需要关注栏目设计、资源呈现方式、内容丰富性、逻辑性、美感、沉浸度等因素的提高[24],也要勇于探索VR、AR、3D虚拟成像、数字孪生、元宇宙、脑机交互等数字资源呈现技术在还原文化资源、焕生中华记忆中的独有作用。如亚伯拉罕·林肯总统图书馆与博物馆(Abraham Lincoln Presidential Library and Museum)同BRC想象力艺术公司合作开展林肯总统数字叙事创作活动,引入了涵盖虚拟现实技术、3D全息影像技术、数字编辑技术等数字体验设备与技术,实现了林肯生平经历、历史记录与社会公众间的跨时空交流[25]。此外,也要看到图书馆、档案馆与博物馆各自在数字呈现设施上的差异,探索共享智能体验设施的新途径,如通过联合举办资源展览、共同进行资源挖掘、定期开展技术经验交流会等形式,协调LAM智能设施建设的步调。

4.3 服务层:开辟全新服务场景,融合关联文化业态

4.3.1 开辟常态化LAM协同场景。

《意见》中的“扩大服务覆盖面,推动服务普惠应用,提升公共文化服务的到达率、及时性,增强人民群众获得感”指明了开辟LAM常态化协同服务场景的重要性。当前我国图书馆、档案馆与博物馆三馆联合的实践大多聚焦于某一文化项目或社会活动,具有即时性强、持续性弱的特点,虽取得一定研究成果,但实践项目贫乏、范围不广[26]。

常态化LAM协同服务场景的开辟应包含两个维度:

一是LAM时间常态化协同服务场景的开辟。图书馆、档案馆与博物馆应当联合发掘协同服务的时间契机,如传统节日、重大社会活动及其纪念日、文化节、国际性节日、国家重要纪念日等等,明确相应主题集聚文化资源进行文化服务。以“记忆工程”浪潮为例,在“世界记忆工程”及国内各个城市“记忆工程”建设的过程中,LAM可联合挖掘各自文化资源后赋能城市记忆的建设,并积极融合“城市记忆”工程中的微观活动与节日,提高LAM协同服务的时间可及性。

二是LAM空间常态化协同服务场景的开辟。LAM空间常态化本质上是将文化资源利用与服务进一步拓展到除图书馆、档案馆与博物馆之外的场域,这一理念在个人智能终端等技术设备的普及下成为可能,《意见》提出的:“创新数字电视、数字投影等“大屏”运用方式…促进“客厅消费”、亲子消费等新型文化消费发展”“为移动终端等“小屏”量身定制个性化多样性的文化数字内容,促进网络消费、定制消费等新型文化消费发展”也与建设LAM空间常态化服务场景的理念不谋而合。可通过联合开发LAM服务手机APP、电脑客户端,或将LAM文化成果、资源展示纪录片、人物访谈等资源推介到电视台、智慧屏点播平台等形式,使LAM的服务触手有力延伸到用户微观个体,从而进一步开辟以家庭空间、个人空间、学校空间、集体空间、社群空间等为主体的LAM空间常态化协同服务格局。

4.3.2 建立互联化LAM协同业态。

《意见》提出的:“调整优化文化业态和产品结构。鼓励各种艺术样式运用数字化手段创新表现形态、丰富数字内容”“以企业为主体、市场为导向,推动文化产业与新型农业、制造业、现代服务业、旅游业[27]以及战略性新兴产业融合发展,培育新型文化业态”,可以预见,LAM协同发展的高级形态将是互联化业态的建设与稳定,多业态关联不仅将为LAM协同发展带来新的市场群体、技术、人才、资源,也将拓展LAM协同服务的眼界与思路。以在线阅读为例,截至 2021年12月底,我国在线阅读用户总规模达到5.02亿,2022年整体市场有望达到453.9亿元[28]。其中掌阅iReader国际版海外用户更是累计超过2000万。LAM可与阅读APP合作,将已经整合的文化资源或特色服务功能持续上传到阅读平台,从而覆盖到更广的受众面;再如最近兴起的“数字藏品”业态,据中国科学网发布的《2021年中国数字藏品(NFT)市场分析总结》,在2021年数字藏品及关联产业市值已达惊人的1.5万亿,2026年中国数字藏品市场规模将达到300亿元[29]。2022年4月22日主打巴蜀文化的四川数字藏品平台“灵兽宇宙”发布首件数字藏品《九寨天鹅湖》上线3分钟即告售罄,还有山东的4000份中共山东省委机关报《大众日报》的创刊号10秒钟售罄。图书馆、档案馆与博物馆可以发挥自身专业特长,将复刻的文物、档案转化为限量版的数字藏品,从而带动LAM文创产业的激活。此外,2018年工业和信息化部出台的《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》促使大批 VR企业诞生,虚拟现实产业链基本健全。LAM可协同VR产业优化在文化资源服务中的应用场景,降低使用成本,实现技术互惠。

4.4 治理层:建设动静结合体系,持续增强治理能力

4.4.1 健全LAM静态协同法规体系。

一方面,鼓励参与合作的图书馆、档案馆与博物馆联合制定完善文化数字化质量标准体系。我国已有《中文文献著录规则》《档案著录规则》《博物馆藏品信息指标体系范(试行)》《博物馆藏品二维影像技术规范(试行)》等一系列标准规范,但尚未制定有效的馆际合作与业务交流类文件出台。LAM三馆需积极制定LAM协同底层的数据交流、资源流动、质量标准等法规条款,如文本数据、图像数据、音视频数据及元数据加工规范等。在数据格式、数据编码、数据存储结构与数据集成规则方面,组织行业专家、协会、学术研究人员、业务人员开展讨论与研究,探讨LAM协同发展的理论基础、资源建设与加工方式、资源服务方式、人才培养、知识产权保护等重要课题,推进“LAM-企业-行业-国家”四个层级的文化资源质量标准体系建设。另一方面,对于LAM协同发展中三馆各自的话语表达、自主发展等需求也应建立相应的法规体系。我国图书馆、档案馆与博物馆高层次交流与合作较少,尚未达到在战略规划层面上的相互协作和相互支撑[30]。可联合国家图书馆、国家档案局、国家博物馆三方共同商讨,树立全局意识,从项目管理、资金和资源利用再到明确各机构的权利与义务,签署战略合作协议,在统筹图书馆、档案馆与博物馆发展步调的同时,保障三馆各自的声音得到充分表达。

4.4.2 深化LAM动态协同治理机制。

世界范围内已经涌现出协调LAM事务的相关机构,如美国的图书馆协会(ALA)、档案工作者协会(SAA)、博物馆协会(AAM), 中国的图书馆学会、档案学会、博物馆协会等,但囿于自身行业限制,治理效力成效并不显著[31],为此需要建立LAM协同治理的专职机构或组织。如德国2001年建立的联邦和各州工作组EUBAM(Europäisch Angelegenheiten für Bibliotheken,Archive und Museen)就由文化部长会议代表(KMK)、联邦和各州部长、德国研究协会(DFG)以及来自图书馆、档案馆、博物馆和文物保护领域的专家组成[32]。我国可以由文化部牵头,国家图书馆、国家档案局、国家博物馆协作建立起专职负责LAM协同发展事务的部门,或各馆派出专家、工作人员等建立统一负责协调LAM相关事务的组织协会、委员会等,将图书馆、档案馆与博物馆的资源协同、服务协同、业态协同有效纳入到统一的治理场域中,进一步集成资源调配、权责划定、效益分配、成果管理、流程区划等方面的协同治理职能,协调多元服务文化的冲突,消解LAM馆员之间的防范心理,减弱跨组织融合可能带来的文化冲突与心理震荡,实现LAM协同治理的组织互信[33]。如面向元宇宙实践的展开,积极引入相关技术提升LAM 技术治理的动态性。以NFT技术为例,本质上是一种基于区块链技术的数字资产证明,具有安全性、真实性和可追溯性特征。利用该技术在数字资源打上可拥有性、可交易性、原真性、完整性等标签,优化LAM在收藏、展示、拍卖、文创和服务中的确权与原真性追溯,提升辅助实现LAM协同治理的技术互信。

5、结语

鞍马犹未歇,战鼓又催征。在我国图书馆、档案馆与博物馆探索资源与服务合作的实践过程中,《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》的出台无疑为化解LAM协同困境、深化LAM协同成效、优化LAM协同治理提供了宝贵的方向指引。立足《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》文件精神,以“基础层-技术层-服务层-治理层”为主线,发现国家文化数字化战略对图档博文化资源、服务创新、技术应用、优化治理等方面具有重要意义。在把握国家文化数字化战略理论特色的基础上,有的放矢,提出了推动我国图档博协同发展的实现路径,以期为新时代下深化图档博协同实践、发挥图档博服务价值、增强图档博协同影响力提供参考借鉴。

*本文系国家社科基金项目“综合档案馆社会影响力评价及提升策略研究”(项目编号:20BTQ106)成果之一.

作者简介:

周林兴(1974- ),男,博士,上海大学文化遗产与信息管理学院教授,博士生导师,研究方向为公共文化服务、档案公共服务、图书馆服务等,E-mail:zlx5555@163.com。

张笑玮(1999- ) ,男,上海大学文化遗产与信息管理学院硕士研究生,研究方向为档案馆服务、图书馆服务研究、文化社会学等,E-mail:xiaowei68z@163.com。

参考文献:

[1]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》 [EB/OL].[2022-05-27].http://www.gov.cn/xinwen/2022-05/22/content_5691759.htm.

[2]《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(全文)[EB/OL].[2022-05-27].http://www.chinacer.com.cn/zhengcefagui/2022052318622.html.

[3]Boyd Rayward.ElectronicInformationandtheFunclonalIntegrationofLibraries,Museums and Arch ives[J].HistoryandElectronicArtefacts,1998(8):207-226.

[4]刘家真.我国图书馆、档案馆与博物馆资源整合初探[J].中国图书馆学报,2003(3):36-38.

[5]罗红,罗小臣,陈京莲,曾小红,郑芳梅.基于LAM(图书馆、档案馆、博物馆)协作的图书馆馆藏发展研究[J].图书情报工作,2017,61(23):58-66.

[6]刘爱琴,刘洁,尚珊.基于知识集成的LAM数字资源整合模型设计[J].图书馆学研究,2018(04):73-79.

[7]李刚,朱学芳.基于语义关联的图博档数字资源可视化服务模型构建研究[J].情报科学,2020,38(07):147-152.

[8]贾琼,王萍.数字人文视角下LAM资源整合路径研究[J].情报科学,2021,39(04):157-164.

[9]李睿,黄靖芸.图档博与大学合作共建各地“城市记忆”[J].图书情报工作,2019,63(22):82-90.

[10]徐彤阳,顾婷婷.信息空间理论视域下LAM参与灾难记忆再生产的路径和策略研究[J].档案学研究,2022(03):91-99.

[11]陈苗,肖鹏.元宇宙时代图书馆、档案馆与博物馆(LAM)的技术采纳及其负责任创新:以NFT为中心的思考[J].图书馆建设,2022(01):121-126.

[12]韩玺,张玥,朱庆华.基于移动视觉搜索的图书馆、档案馆、博物馆资源融合服务模式研究[J].情报资料工作,2018(02):63-70.

[13]王贵海,朱学芳.价值共创视阈下图博档融合中的利益冲突及平衡机制研究[J].图书馆学研究,2020(08):27-33.

[14]何虹.《公共图书馆法》视域下图档博融合发展的法理依据与路径探索[J].图书馆,2022(03):8-16.

[15]王海荣,李娟娟.图书馆、档案馆、博物馆合作研究进展分析——基于IFLA会议主题及我国国家级、省部级课题的分析[J].现代情报,2016,36(08):137-142+150.

[16]肖希明,杨蕾.国外公共数字文化资源整合宏观管理及其启示[J].图书与情报,2015(01):2-8+14.

[17]肖永英,谢欣.图书馆、档案馆、博物馆合作机制研究进展[J].图书馆杂志,2015(1):29-35,48.

[18]Hindal S,WyllerEH.TheNorwegianarchive,li-braryand museum authority–our role in a socie-tybasedonknowledgeandculture[J].Library Review,2004,53(4):207-212.

[19]OCLC.Singlesearchforlibrary,archiveandmuse-umcollections[OL].[2011-08-9].http://www.oclc.

org/research/activities/lamsearch/de-fault.htm.

[20]About cornucopia.[OL].[2012-04-14].ht-tp://www.cornucopia.org.uk/html/about.

[21]About A2A.[OL].[2012-04-14].http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a/about.aspx.

[22]Leonid A.Kuibyshev,NadezhdaV.Brakker.Librariesandmuseums:Co-operationandintegrationofelec-tronicresources[J].RussianDigital Libraries Journal,2000,3(2).

[23]冯惠玲.数字记忆:文化记忆的数字宫殿[J].中国图书馆学报,2020,46(03):4-16.

[24]陈婧,刘洋阳.图书馆虚拟学习空间的模式构建研究[J].图书馆学研究,2022(08):23-29.

[25]Abraham Lincoln Presidential Library&Museum[EB/OL].[2020-06-27].https://www.brcweb.com/abraham-lincoln-presidential-library-museum.

[26]莫振轩.我国图书馆、档案馆、博物馆馆际合作的现状与发展策略[J].图书馆工作与研究,2012(08):8-12.

[27]李阳.公共文化服务和旅游公共服务智慧平台融合发展路径研究[J].图书馆学研究,2022(05):26-34.DOI:10.15 941/j.cnki.issn1001-0424.2022.05.010.

[28]艾媒咨询|2020年中国移动阅读行业发展专题研究报告[EB/OL].[2022-05-28].https://www.iimedia.cn/c400/77511.html.

[29]方曲韵.数字藏品受追捧,是“风口”还是“虚火”[N].光明日报,2022-05-19(7).

[30]马海群.发达国家图书档案事业结盟与合作战略规划综述[J].中国图书馆学报,2012(4):21-28.

[31]罗红.LAM(图书馆、档案馆、博物馆)协作内容与模式研究[J].情报理论与实践,2017,40(06):33-39.

[32]WIRüBER UNS[EB/OL].http://www.eubam.de/.[2016-02-18].

[33]段莉.参与式文化:实践拓展与理论聚焦[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2022,53(01):87-96.DOI:10.137 64/j.cnki.ncds.2022.01.011.

运营机构:鄂尔多斯国家级文化和科技融合示范基地管委会

Email:ordoswh123@163.com 服务电话:0477-8394929