5月31日下午,由北京京和文旅发展研究院主办的“京和大讲堂”第一讲《文化的力量:让文化遗产资源活起来》在线上成功开讲。首讲主题聚焦文物保护和文化遗产保护传承,中国文物学会会长、中央文史研究馆特约研究员、故宫博物院学术委员会主任、原故宫博物院院长单霁翔从40余年来的亲身实践经历出发,分别从城乡建设中的文化力量、世界文化遗产的申报历程以及文化遗产保护活化等方面进行了全面系统的讲演。

1、文化遗产保护不设限,需融入时代、见诸生活

“我们已经从文物保护走向文化遗产保护,保护范围有了极大的拓展”。单霁翔认为,过去的文物保护工作更多强调文化要素保护,文化遗产保护则强调保护文化要素和自然要素共同生成的那些文化景观。从重视静态到关注活态,从重视古代到关注近代,从单体保护到整体保护,传统民居、工业遗产、非遗民俗正在成为文化遗产保护的重要组成部分,遗产保护工作与城乡建设发展的关系也更加密切。

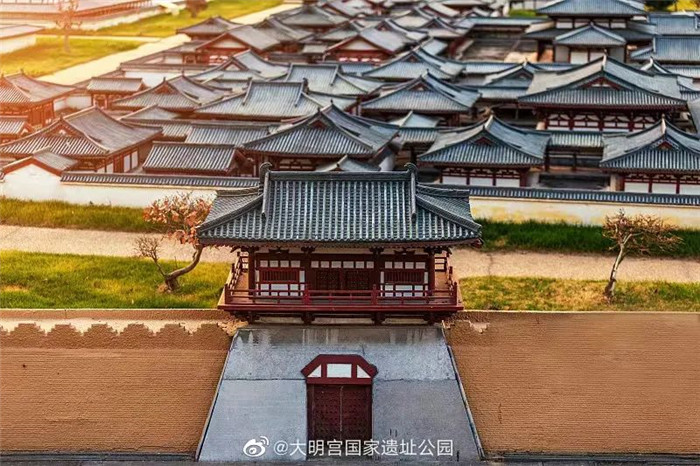

曾经“让考古遗址像公园般美丽”的提案正在成为现实,提及国家考古遗址公园时,单霁翔如数家珍。1961年,大明宫遗址被公布为全国重点文物保护单位,遗产保护与地方建设产生了矛盾。经过大明宫遗址公园的建设,不仅遗产本体申遗成功,在地居民的生存环境和生活质量也得到了显著提升,数字化博物馆落成,多种文化活动受到在地居民和游客的青睐。除此之外,良渚遗址公园、安吉生态博物馆,以及首钢工业遗址公园等大型文化遗产保护项目的实施,都凸显了城乡建设中的文化力量。

图片来源于大明宫国家遗址公园微博

2、知情权、监督权、参与权,文化遗产保护需调动公众积极性

文化遗产是人们共同的文化财富,凝聚着一个民族的文化记忆,反映出一个民族的精神特质。“如今,文化遗产的保护早已不再是政府和文物部门的专利。”单霁翔指出,文化遗产价值得到更好的挖掘展示,文化遗产“有尊严”,社会公众对遗产保护工作的认识不断深化,公众了解、参与和监督相关工作的途径不断拓展,文化力量不断反哺城市经济发展和人民日常生活,一个良性的互动生态正在形成。

图片来源于unsplash

在贵州黎平县地坪乡的风雨桥保护抢修过程中,面对滚滚而来的洪水,当地的侗族小伙不顾安危跃入水中,拼死打捞风雨桥的构件。从上游贵州一直到下游广西,沿线村民纷纷投入了部件抢救工作,最终在政府的有序组织下,风雨桥得到重建。风雨桥对于侗族人民来说是生命中的一部分,文化遗产与百姓生活和民族文化有着密切联系。文化遗产属于公众,保护成果也应为全民共享。单霁翔认为,只有将文化遗产保护使命交由亿万群众共同守护,才能凝聚出最大合力。

3、数字化应用,一个永无止境的过程

数字化技术的广泛应用为文化遗产保护和传承工作带来了新的机遇,文化遗产的表现形式更加新颖多样。单霁翔表示,博物馆的数字化应用有着巨大的发展潜力和空间。起初,为缓解参观人数过多的问题,故宫博物院开始进行网上展陈等数字化尝试。如今,故宫全部186万余件/套院藏文物目录已实现实时检索。数字化呈现方式不仅使海量的文化藏品“上云”,而且有益于提升当下青少年群体对于文化遗产的关注度。单霁翔还谈到,在疫情的持续影响下,众多博物馆的数字化实践工作逐渐让更多人适应并习惯于互联网信息传播和新技术的应用。

图片来源于故宫博物院官方微博

对此,北京京和文旅发展研究院院长范周表示,数字技术逐渐成为新常态下文化遗产活化创新的新动能。文化遗产拥抱数字化能够超越时空阻隔,让文化遗产永葆青春,让文化故事永久传颂,让中华文化历久弥新。

如何借助数字化的现代创意手段打造富有影响力的持续IP?在单霁翔看来,做文创要先摸清家底,复制抄袭没有生命力。博物馆要承担好精神家园、文化绿洲、知识殿堂、城市客厅、文明窗口等多重功能,对文创IP的打造最终还有回归到文化遗产本身,在保护中实现传承创新。

运营机构:鄂尔多斯国家级文化和科技融合示范基地管委会

Email:ordoswh123@163.com 服务电话:0477-8394929